A股惊现“妖股”狂欢!散户血亏,谁是幕后黑手?

摘要:

震荡市下的扭曲镜像:谁在狂欢,谁在裸泳?缩量震荡:一场心照不宣的“苟且”?4月24日的A股,简直就像一个得了间歇性精神病的病人,一会儿亢奋,一会儿萎靡。三大指数扭捏作态,涨跌...

摘要:

震荡市下的扭曲镜像:谁在狂欢,谁在裸泳?缩量震荡:一场心照不宣的“苟且”?4月24日的A股,简直就像一个得了间歇性精神病的病人,一会儿亢奋,一会儿萎靡。三大指数扭捏作态,涨跌...

震荡市下的扭曲镜像:谁在狂欢,谁在裸泳?

缩量震荡:一场心照不宣的“苟且”?

4月24日的A股,简直就像一个得了间歇性精神病的病人,一会儿亢奋,一会儿萎靡。三大指数扭捏作态,涨跌幅加起来可能都没超过一个包子的价钱。更让人担忧的是,成交量竟然萎缩到了1.1万亿,这说明什么?说明市场上的资金都在观望,都在犹豫,都在心照不宣地“苟且偷生”。

这种“苟且”背后,隐藏着的是对未来不确定性的恐惧。经济数据时好时坏,政策风向变幻莫测,国际局势更是波谲云诡。在这种情况下,谁敢轻易All in?大家都只想保住自己的老本,等待风向明朗的那一天。

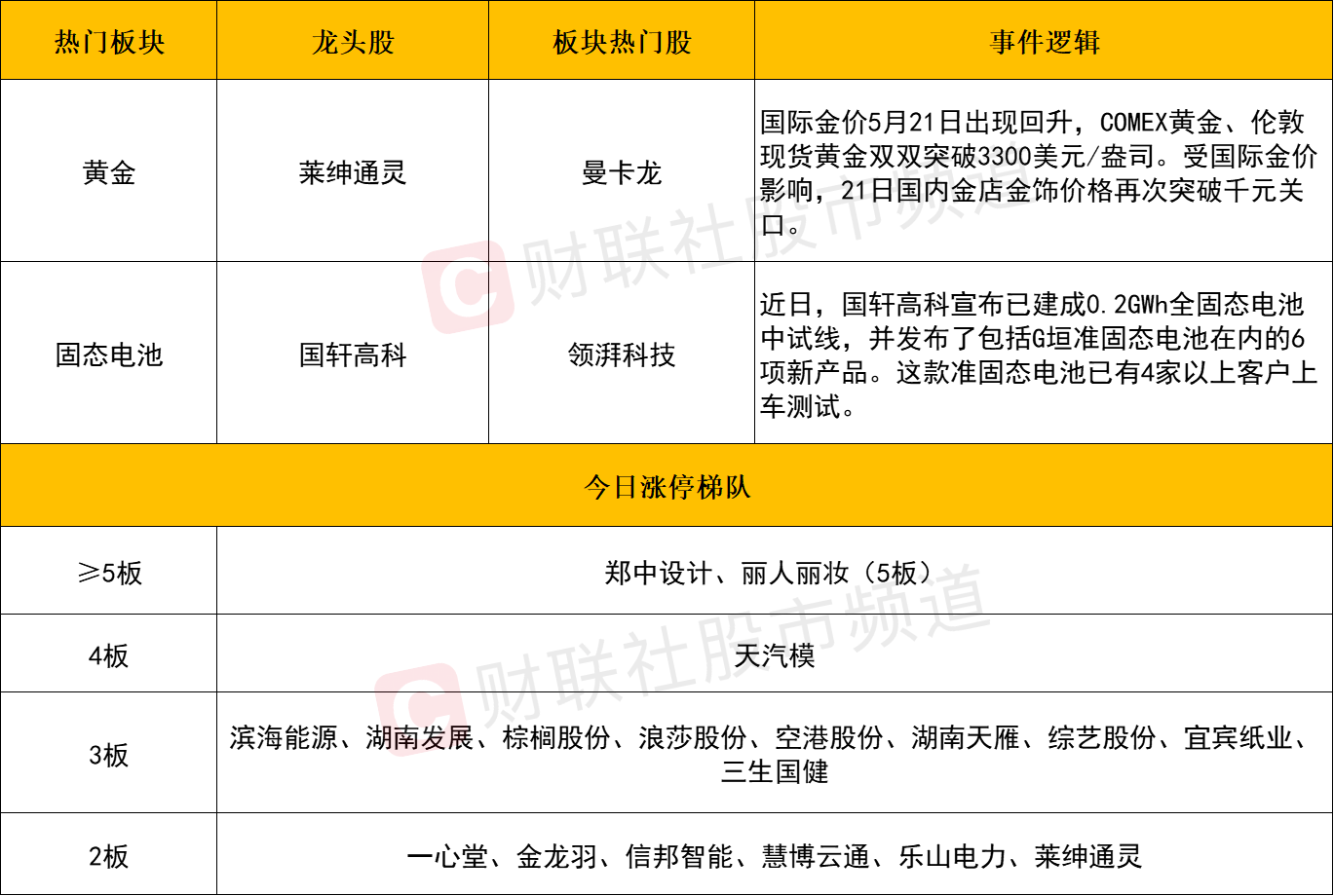

高位股的反扑:最后的疯狂还是价值回归?

更诡异的是,尾盘竟然冒出了几只“地天板”的妖股,安记食品、国芳集团,这些名字听起来就让人觉得不正经的股票,竟然成了市场的宠儿。这说明什么?说明在存量资金博弈的市场里,资金根本没有耐心去挖掘什么价值洼地,而是选择了最简单粗暴的方式——抱团炒作高位股。

这种抱团,与其说是价值发现,不如说是击鼓传花。大家都知道高位股风险巨大,但都抱着侥幸心理,觉得自己不是最后一个接盘侠。这种赌徒心态,最终只会让少数人狂欢,而让大多数人血本无归。

但问题是,这种“最后的疯狂”又能持续多久?在高压监管之下,妖股们还能蹦跶几天?恐怕最终的结局,还是“眼看他起高楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了”。

板块轮动:一场精心策划的“割韭菜”游戏?

PEEK材料:人形机器人的“救命稻草”还是资本炒作的噱头?

听说人形机器人要量产了,然后呢?然后PEEK材料就火了!中欣氟材涨停,新瀚新材涨停,一堆名字拗口的材料股鸡犬升天。国金证券的研报更是火上浇油,把PEEK吹成了人形机器人的“命根子”。

我呸!这年头,什么概念都能炒,什么题材都能吹。人形机器人八字还没一撇呢,PEEK材料就成了香饽饽。这背后,难道不是资本在兴风作浪,借着概念“割韭菜”?机器人其他细分方向表现平平,更加印证了我的猜测:增量资金不足,只能集中火力炒作一个概念,把散户的注意力吸引过来,然后一网打尽。

更何况,机器人概念股之前跌得有多惨,大家都不是瞎子。现在稍微反弹一下,就以为春天来了?别做梦了!套牢盘还在上面等着呢,随时准备砸盘。想走出连续行情?难于上青天!最终,还不是少数个股修复,大多数股票继续趴窝?

银行股的坚挺:防御性投资的避风港还是“饮鸩止渴”?

这边厢,妖股们在刀尖上跳舞;那边厢,银行股却稳如泰山。工商银行、农业银行、中国银行,三大行股价续创历史新高,简直是A股的“定海神针”。中金公司也来凑热闹,说什么“经济企稳,高股息价值凸显”,忽悠大家买银行股。

说实话,我真不明白,现在买银行股有什么意义?难道指望银行股一夜暴富?银行股的上涨,说白了就是一种防御性投资。在市场一片哀嚎的时候,大家为了避险,只能选择买入银行股。但这种避险,真的是万全之策吗?

银行股的估值确实低,股息率也确实高。但银行股的增长潜力呢?在经济下行的大背景下,银行的坏账率会不会上升?银行的利润会不会受到影响?这些问题,中金公司会告诉你吗?恐怕只会选择性地忽略吧?

所以,买银行股,短期内或许可以避险,但长期来看,很可能就是“饮鸩止渴”。

电力板块的异动:政策红利的馈赠还是“昙花一现”?

电力板块也跟着凑热闹,乐山电力、西昌电力,一堆“电”字头的股票涨停。华银电力更是跳出来说,一季度净利润同比暴增894%。国泰期货也跟着起哄,说什么“用电量增速有望延续回升势头”。

呵呵,电力股的上涨,无非就是炒作政策红利。国家大力发展新能源,电力企业自然跟着沾光。但这种政策红利,又能持续多久?一旦政策转向,电力股还能坚挺吗?

更何况,电力行业的竞争非常激烈,各家企业的盈利能力参差不齐。华银电力一季度业绩暴增,难道就能代表整个电力行业?恐怕只是个别现象吧?

所以,电力股的上涨,很可能只是“昙花一现”。等风头过去,还不是一地鸡毛?

“人工智能+医药”:一场豪赌未来的盛宴?

概念落地:政策的“春药”还是市场的“毒药”?

工信部等七部门联合发布了《医药工业数智化转型实施方案》,雄心勃勃地要搞“人工智能赋能医药全产业链”。听起来是不是很厉害?什么医药大模型创新平台,什么人工智能赋能应用试点,各种高大上的名词堆砌在一起,让人眼花缭乱。

但问题是,这些概念真的能落地吗?人工智能在医药领域的应用,真的能带来革命性的变化吗?还是说,这只是 очередная 一场资本炒作的盛宴?

医药行业是一个非常特殊的行业,涉及到人命关天的大事。人工智能在医药领域的应用,必须经过严格的验证和监管。如果监管不到位,很可能会出现伦理风险和安全问题。到时候,恐怕不是“赋能”,而是“添乱”了。

更何况,人工智能的研发需要大量的资金投入。那些所谓的“龙头医药企业”,真的愿意拿出真金白银来搞研发吗?还是说,只是想借着概念圈钱,然后把钱用到别的地方?

所以,我对“人工智能+医药”的前景并不乐观。很可能,这只是政策的一剂“春药”,短期内能刺激市场,但长期来看,很可能会变成市场的“毒药”。

潘功胜的“华盛顿之音”:全球化的呼唤能否唤醒迷途的羔羊?

开放的底线:口号的背后隐藏着怎样的无奈与坚守?

中国人民银行行长潘功胜在华盛顿特区,又一次发出了全球化的呼唤。他说什么?他说“中国将坚持对外开放,坚定支持自由贸易规则和多边贸易体制”。这些话,我们听了多少遍了?耳朵都快磨出茧子了。

但问题是,现在的国际形势,真的允许我们继续坚持“自由贸易”吗?美国对我们发起贸易战,对我们的科技企业进行制裁,我们还能一厢情愿地相信“自由贸易”的神话吗?

潘功胜的讲话,与其说是对全球化的呼唤,不如说是对现实的无奈。我们当然希望全球经济能够稳定发展,我们当然希望能够与其他国家进行互利互惠的贸易。但如果别人不跟你玩,你又有什么办法?

所以,潘功胜的讲话,更多的是一种姿态,一种坚守。即使在最困难的时候,我们也要坚持开放的底线,即使面对重重阻力,我们也要努力维护全球经济的稳定。但这种坚守,又能换来什么?恐怕只有我们自己心里清楚。

在全球经济“高摩擦、低信任”的轨道上,中国的声音显得格外微弱。我们能做的,或许只有保持清醒,苦练内功,等待风向转变的那一天。

还没有评论,来说两句吧...