险资救市?A股豪赌?万亿资金入场真相!

摘要:

险资松绑:救市还是自救?一场关于风险与收益的豪赌黑色星期一的余震:谁在恐慌,谁在伺机而动?4月7日那场“黑色星期一”,与其说是“对等关税”引发的,不如说是压垮骆驼的最后一根...

摘要:

险资松绑:救市还是自救?一场关于风险与收益的豪赌黑色星期一的余震:谁在恐慌,谁在伺机而动?4月7日那场“黑色星期一”,与其说是“对等关税”引发的,不如说是压垮骆驼的最后一根... 险资松绑:救市还是自救?一场关于风险与收益的豪赌

黑色星期一的余震:谁在恐慌,谁在伺机而动?

4月7日那场“黑色星期一”,与其说是“对等关税”引发的,不如说是压垮骆驼的最后一根稻草。全球金融市场哀鸿遍野,亚洲股市的暴跌更是刺痛了无数投资者的神经。表面上看,是恐慌情绪蔓延,原油、贵金属、加密货币无一幸免,但在这场看似无差别的抛售狂潮中,有人恐慌离场,亦有人嗅到了血腥味,伺机而动,准备抄底。问题是,这真的是底部吗?还是仅仅是下跌中继?那些恐慌的人,是真的理性分析后的割肉止损,还是被媒体渲染的末日景象吓破了胆?而那些准备抄底的,又是基于怎样的逻辑?是坚信价值终将回归,还是仅仅抱着赌一把的心态?

监管的“及时雨”:权益投资比例放宽背后的深层逻辑

就在A股风雨飘摇之际,金融监管总局的一纸《通知》,像一剂强心针,试图挽救市场信心。放宽保险资金在权益类资产配置比例上的限制,最高可达总资产的50%,这看似是监管层出手救市,实则也暗含着对险资自身困境的考量。在全球经济下行、利率持续走低的背景下,保险资金面临着巨大的投资压力。传统的固定收益类资产收益率不断下滑,迫使险资不得不寻求更高收益的投资渠道。而权益类资产,尤其是股市,虽然风险较高,但也蕴藏着巨大的回报潜力。所以,这次放宽权益投资比例,与其说是为了拯救A股,不如说是监管层在风险可控的前提下,给予险资更大的投资空间,以缓解其盈利压力。当然,监管层肯定不会承认这一点,他们会说这是为了支持实体经济,为了优化资源配置,为了让保险资金更好地服务于国家战略。但说到底,利益才是驱动一切的根本动力。

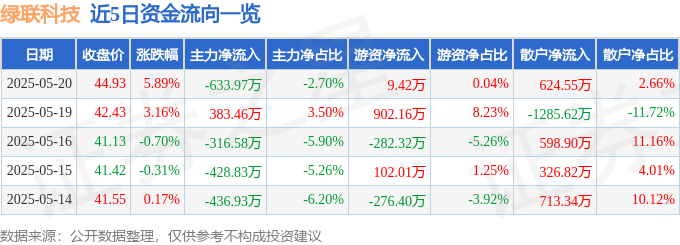

数字游戏:万亿资金入市的幻象与现实

“预计可为A股引入超万亿元的资金”,这句话听起来很振奋人心,但仔细想想,这不过是一个数字游戏。33.56万亿元的保险资金运用规模,权益类资产占比每提升1%,就能带来约3300亿元的增量资金。这没错,但问题是,险资真的会把这多出来的钱全部投入A股吗?要知道,保险资金的本质是“保命钱”,安全性永远是第一位的。即使放宽了权益投资比例,险资在配置资产时也会非常谨慎,不可能把所有的鸡蛋都放在A股这一个篮子里。更何况,A股市场的赚钱效应并不稳定,如果贸然大量入市,很可能会面临巨大的亏损风险。所以,所谓的“万亿资金入市”,很可能只是一个美好的愿景,最终能有多少真正流入A股,还是一个未知数。我们不能被这些数字迷惑,要透过现象看本质,看到险资入市背后隐藏的各种风险和挑战。

政策解读:谁是受益者?谁又将面临新的挑战?

从表面上看,这次政策调整,保险公司是最大的受益者。它们可以获得更大的投资空间,可以追求更高的投资收益,可以更好地实现资产负债匹配。但实际上,它们也面临着更大的挑战。更高的权益投资比例意味着更高的风险敞口,一旦股市出现大幅波动,险资的投资收益将会受到严重影响,甚至可能危及偿付能力。而对于A股市场来说,险资入市短期内或许能提振市场信心,但长期来看,并不能改变其内在的运行逻辑。A股市场的问题,不仅仅是缺钱,更重要的是缺乏有效的监管、缺乏公平的交易机制、缺乏长期投资的理念。如果这些问题得不到解决,即使有再多的险资入市,也只是杯水车薪,无法从根本上改变A股市场的困境。甚至,大量的险资入市,还可能加剧市场的波动,为一些别有用心的人提供可乘之机。

险企的集体表态:真金白银的承诺,还是公关辞令?

头部险企的“信心喊话”:口号震天响,行动有多少?

政策一出,几大头部险企立刻站出来表态,什么“坚定看好中国经济”、“长期投资、价值投资、审慎投资”、“维护资本市场稳定、服务实体经济高质量发展”,口号喊得震天响,听起来慷慨激昂,充满了社会责任感。但是,这些所谓的“承诺”,有多少能真正兑现?又有多少只是为了应付监管、安抚市场情绪的公关辞令?回顾以往,类似的“信心喊话”还少吗?每次市场出现波动,总能听到这些似曾相识的声音。但实际上呢?该减持的减持,该套现的套现,真正拿出真金白银支持市场的又有多少?我们不能只听他们说了什么,更要看他们做了什么。别被这些华丽的辞藻迷惑,要保持清醒的头脑,用怀疑的眼光审视他们的每一个举动。毕竟,商人的本质是逐利,指望他们无私奉献,简直是天方夜谭。

“耐心资本”的真相:长期投资的诱惑与陷阱

“耐心资本”,听起来很美好,仿佛险资就是股市的守护神,默默守护着市场的稳定,陪伴着企业共同成长。但事实上,“耐心资本”并非真的那么有耐心。保险资金也是要考核业绩的,也是要对股东负责的。如果长期投资的回报率低于预期,他们也会毫不犹豫地选择退出。更何况,A股市场的诱惑太多,短线炒作、概念炒作、内幕交易,各种各样的机会层出不穷。在这种环境下,真正能坚守长期投资理念的又有多少?很多所谓的“耐心资本”,最终还是沦为了“快进快出”的投机者。所以,不要对“耐心资本”抱有太高的期望,要认清其本质,看到其背后的利益驱动。

新质生产力的迷雾:险资如何避免成为下一个韭菜?

“新质生产力”,这是当前最火热的概念,也是险资重点关注的投资领域。政策引导,资金涌入,一片欣欣向荣的景象。但在这片繁荣的背后,也隐藏着巨大的风险。什么是“新质生产力”?哪些企业才算得上是真正的“新质生产力”?这些问题,恐怕连专家都难以给出明确的答案。而险资作为专业的投资者,真的能准确识别出这些潜力企业吗?还是会被一些披着“新质生产力”外衣的伪创新企业所蒙蔽?要知道,A股市场历来不缺概念炒作,很多所谓的“高科技”企业,最终都沦为了“割韭菜”的工具。险资如果盲目跟风,很可能会成为下一个被收割的对象。所以,在投资“新质生产力”时,险资一定要保持清醒的头脑,进行深入的调研和分析,避免被市场上的各种噪音所干扰。

谁来为风险买单?投资者、险企还是监管?

险资入市,看似是多赢的局面,但实际上,风险是需要有人来承担的。如果股市上涨,大家皆大欢喜;但如果股市下跌,谁来为这些损失买单?是普通的投资者?还是保险公司?亦或是监管部门?如果是投资者,那么他们是否充分了解了风险?是否具备承受风险的能力?如果是保险公司,那么他们的偿付能力是否足以应对股市的波动?如果是监管部门,那么他们是否应该承担监管不力的责任?这些问题,都需要我们认真思考。不能只看到险资入市带来的好处,而忽视了其背后隐藏的风险。毕竟,在金融市场中,没有人是永远的赢家,风险与收益永远是并存的。

A股市场的未来:险资入场能否力挽狂澜?

流动性陷阱:钱来了,就能解决所有问题吗?

A股缺钱吗?也许缺,但更缺的,是信心。这次险资松绑,看似给市场注入了新的流动性,但如果投资者对市场缺乏信心,这些钱很可能只会躺在账户里睡大觉,或者被用来进行短线炒作,而无法真正转化为对实体经济的支持。这就像一个“流动性陷阱”,即使央行不断放水,资金也无法流入实体经济,反而会涌入房地产、股市等资产市场,推高资产价格,加剧贫富差距。A股市场的问题,不仅仅是资金的问题,更是制度的问题、监管的问题、信心的问题。如果这些问题得不到解决,即使有再多的资金流入,也只是扬汤止沸,无法从根本上改变A股的困境。

信心危机:比资金更重要的是什么?

信心,是比黄金还珍贵的东西。一个健康的资本市场,必须建立在投资者对市场的充分信任之上。但A股市场恰恰缺乏这种信任。内幕交易、操纵市场、虚假信息披露,各种各样的违法违规行为层出不穷,让投资者防不胜防。监管部门虽然也在不断加强监管,但力度仍然不够,很多违法行为仍然逍遥法外。长此以往,投资者对市场的信任逐渐丧失,不敢长期持有股票,只能进行短线炒作,导致市场波动剧烈,难以形成健康的投资氛围。所以,要重塑A股市场的信心,必须从严监管,严厉打击各种违法违规行为,营造公平公正的交易环境,让投资者能够放心投资,长期投资。

改革深水区:A股市场真正需要的“定海神针”是什么?

A股市场的问题,积重难返,要解决这些问题,需要进行一场深刻的改革。这场改革,不仅仅是资金层面的改革,更是制度层面的改革、监管层面的改革、理念层面的改革。A股市场真正需要的“定海神针”,不是更多的资金,而是更完善的制度、更严格的监管、更健康的投资理念。要完善退市制度,让那些业绩差、信誉差的企业尽快退出市场,避免劣币驱逐良币;要加强信息披露,让投资者能够及时准确地了解上市公司的经营情况,避免被虚假信息所蒙蔽;要鼓励长期投资,引导投资者树立价值投资的理念,避免盲目跟风炒作。只有这样,才能真正改变A股市场的生态,让其成为一个健康、稳定、可持续发展的市场。

全球视野下的中国股市:风险与机遇并存

在全球经济一体化的背景下,中国股市不可能孤立存在。美国的加息政策、俄乌冲突、地缘政治风险,这些外部因素都会对A股市场产生影响。我们要以全球的视野来看待A股市场,既要看到其中的风险,也要看到其中的机遇。中国经济仍然是全球经济增长的重要引擎,中国拥有庞大的人口和巨大的市场潜力,这些都是A股市场的优势。只要我们能够抓住机遇,化解风险,A股市场仍然有很大的发展空间。但前提是,我们要保持清醒的头脑,认清自身的优势和劣势,采取正确的策略,才能在全球经济的浪潮中立于不败之地。

还没有评论,来说两句吧...