外卖交易所烧钱战:用户血亏,谁是赢家?

摘要:

外賣平台與加密交易所:一場殊途同歸的流量爭奪戰?當你打開手機,在美團、餓了么上精挑細選午餐,或是盯著幣安、OKX的K線圖,試圖在加密貨幣的浪潮中分一杯羹時,你可能並未意識到,自...

摘要:

外賣平台與加密交易所:一場殊途同歸的流量爭奪戰?當你打開手機,在美團、餓了么上精挑細選午餐,或是盯著幣安、OKX的K線圖,試圖在加密貨幣的浪潮中分一杯羹時,你可能並未意識到,自...

外賣平台與加密交易所:一場殊途同歸的流量爭奪戰?

當你打開手機,在美團、餓了么上精挑細選午餐,或是盯著幣安、OKX的K線圖,試圖在加密貨幣的浪潮中分一杯羹時,你可能並未意識到,自己正身處一場由資本驅動的、殊途同歸的流量爭奪戰之中。外賣平台與加密交易所,看似毫不相關的兩個領域,卻在“獲取用戶”、“刺激消費”、“提升數據”這幾個關鍵目標上,展現出驚人的相似性。它們都试图用补贴、奖励、创新玩法等手段,将用户牢牢绑定在自己的生态系统中,最终实现商业利益的最大化。

但这场流量争夺战的背后,隐藏着更深层次的思考:平台方真的在乎用户的长期价值吗?用户又该如何在这场游戏中保护自己的利益,避免沦为被收割的韭菜?

補貼狂潮下的外賣市場:一場用戶綁定與即時零售的豪賭

京東、阿里、美團的三國演義:高頻場景的背後邏輯

最近外賣市場的热闹景象,简直像是一场烧钱的狂欢。京東高調宣布加碼外賣業務,擺明了要分一杯羹;阿里旗下的饿了么自然也不甘示弱,铆足了劲儿要捍卫自己的领地;而作为外卖行业的领头羊,美團更是严阵以待,一场“三國演義”就此拉开帷幕。“免單奶茶”、“百億補貼”、“30分鐘好貨到家”的口号喊得震天响,背後的逻辑却并不复杂:外賣平台都想通过外卖这种高频次的消费场景,尽可能多地绑定用户,从而为自己的即时零售业务打下坚实的基础。说白了,外卖不仅仅是送餐上门,更是连接用户与本地商家的一座桥梁。用户通过外卖平台,可以购买到各种各样的商品和服务,而平台则可以通过这些交易数据,更精准地了解用户的消费习惯和偏好,进而提供更个性化的推荐和服务。这是一种典型的“数据驱动”的商业模式,而数据的积累,离不开用户的高频使用和消费。

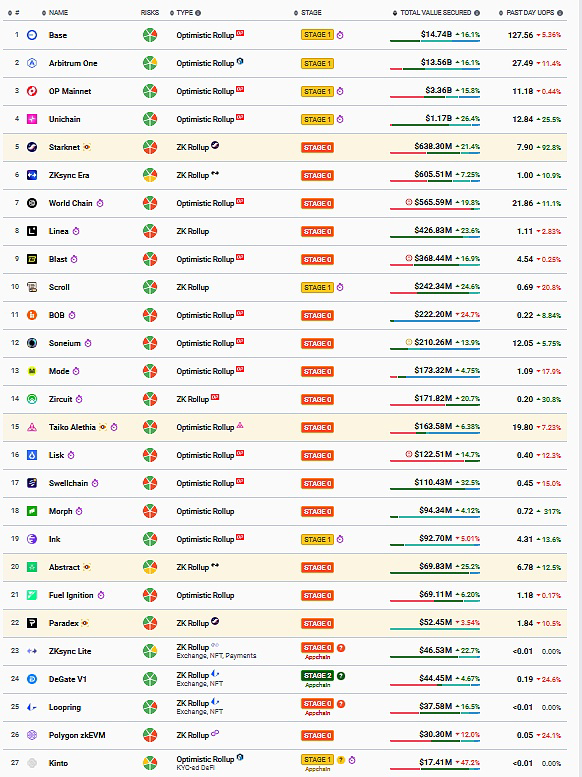

幣圈交易所的“補貼大戰”:Alpha積分背後的流量焦慮

幣安的Alpha積分:篩選用戶的遊戲還是收割韭菜的鐮刀?

币安推出的Alpha积分体系,表面上是为了激励用户参与新项目的早期孵化,实际上却是一场精心设计的“补貼大戰”。积分打新、空投排名、交易排名,换一种更直白的说法,就是一场数字资产领域的“用户争夺战”。与其说是争夺新用户,不如说是争抢用户有限的注意力、交易行为和对平台的忠诚度。毕竟,在加密货币这个高度竞争的市场里,谁能抓住用户的心,谁就能掌握未来的主动权。然而,这种积分体系真的公平吗?它真的能让普通用户享受到早期项目的红利吗?还是说,它仅仅是为那些资金雄厚、交易频繁的大户和工作室量身定制的游戏?许多用户抱怨,他们辛辛苦苦刷积分,最终却发现自己根本无法达到参与空投或打新的门槛。这不禁让人怀疑,Alpha积分体系到底是在筛选优质用户,还是在收割韭菜?

Bybit和OKX的應對:存量博弈下的殊死掙扎

面對幣安Alpha積分的攻勢,其他交易所自然不會坐以待斃。Bybit迅速跟進,推出了質押版Alpha積分空投,明顯是對標幣安的玩法,試圖從同一批高活躍度用戶手中搶奪資源。OKX也不甘示弱,宣布將開啟百萬空投計劃,試圖用真金白銀吸引用戶的目光。這場交易所之間的競爭,本質上就是一場典型的存量博弈。在加密貨幣市場整體增長放緩的背景下,各家交易所都在竭盡所能地爭奪現有的用戶和資金,試圖在激烈的競爭中脫穎而出。 這種“你方唱罷我登場”的競爭態勢,對於用戶來說,短期內或許能帶來一些實質性的好處,比如更豐厚的空投獎勵、更低的交易手續費等等。但從長遠來看,這種過度依賴補貼和獎勵的模式,是否可持續?交易所又該如何建立起真正的競爭優勢,而不是僅僅依靠燒錢來維持流量?高漲的Alpha積分門檻:一場大戶與工作室的狂歡?

普通玩家的困境:高交易量背後的資金黑洞

5月5日,Binance Alpha的交易额突破2.74亿美元,日交易笔数首次超过100万。这一耀眼数据的背后,是不断水涨船高的“Alpha积分”门槛。在最初阶段,可能只需要50分就能获得空投资格,但最新一轮的分数线却已经飙升至142分,这意味着过去15天每天都必须获得近10分,对应高达1024美元的交易量。这种近乎苛刻的要求,让许多普通玩家感到措手不及,望而却步。 加密KOL夏雪宜就曾公开表示,自己在一个月内亏掉上万美元,也依然“没资格”参与某些活动。这并非个例,而是普遍存在于Alpha积分体系中的一种现象。这种机制实际上将普通用户排除在外,只有那些持续活跃、高频交易的大户和工作室,才能维持积分竞争力,从而获得参与早期项目的机会。对于资金有限、交易频率较低的普通用户来说,Alpha积分体系更像是一个“资金黑洞”,让他们在追逐利益的道路上越陷越深。安慰獎的真相:機構與刷分團隊的盛宴

儘管幣安也推出了如“UID尾號X幸運空投”這樣的安慰獎,試圖安撫那些未能達到積分要求的用戶,但這些小恩小惠實際上對真正的散戶用戶吸引力有限。這些“幸運空投”的金額往往微乎其微,甚至不足以支付交易手續費,更像是聊勝於無的安慰。真正從Alpha積分體系中獲利的,往往是那些機構用戶與專業刷分團隊。他們擁有雄厚的資金和技術實力,可以通過高頻交易、多賬戶操作等手段,輕而易舉地刷取大量積分,從而獲得參與空投和打新的資格。

這種現象就像外賣大戰中的“羊毛黨”:為了短期補貼湧入新平台,但一旦價格優勢不再,多數人還是會回到自己熟悉、信任的平台。大量的補貼最終流向的是機構用戶與刷分團隊,而真正的散戶用戶卻只能望洋興嘆,淪為平台數據的貢獻者。

Alpha積分體系的真相:交易所與項目方的共謀?

代幣拋壓的隱憂:穩定幣價背後的利益算計

讓我們深入剖析Alpha積分系統背後的策略:Stakestone項目方將5%的代幣用於IDO,1.5%用於主站空投,3.93%回饋老用戶,總共投入10.43%的代幣。如果這些代幣以0.06美元的價格釋放,將會帶來超過500萬美元的潛在拋壓,在高點甚至接近900萬美元。如此巨大的拋壓,對於任何一個新項目來說,都是一個巨大的挑戰。然而,項目方並未選擇立刻拋售這些代幣,而是通過引導交易量、保持幣價穩定等手段,試圖減輕拋壓帶來的衝擊,並最終達成幣安主站上幣的“達標要求”。這種做法背後,隱藏著交易所與項目方之間的微妙關係:交易所需要項目方提供優質的數據,以吸引更多的用戶和資金;而項目方則需要交易所的平台和流量,以提升自身的知名度和價值。雙方為了各自的利益,形成了一種“共謀”關係。

“對算法的配合遊戲”:交易所的准入操控

这不仅仅是简单的市场行为,而是一种“对算法的配合游戏”。交易所不是被动地等待项目方自然成长,而是主动设计了一套“你想上线,就得按我节奏来跳舞”的准入系统。Alpha积分是筛选用户,交易量是筛选项目方,币价表现是筛选市值管理能力。交易所通过这套精心设计的机制,将项目方牢牢掌控在手中,让他们不得不按照交易所的规则来运作。

这种准入机制,实际上是一种权力寻租。交易所利用自身的平台优势,对项目方进行“筛选”和“操控”,从而获得更大的利益。而项目方为了能够成功上线,也不得不配合交易所的“算法”,进行各种各样的操作,甚至不惜牺牲用户的利益。

流量、數據、交易額:誰是最終的贏家?

用戶的迷茫:為平台數據添磚加瓦的價值何在?

最終,這一切形成了一個閉環:流量進來了,數據變得漂亮了,交易額也飆升了,平台看似取得了全面的勝利。但在这场盛宴中,用户究竟扮演了什么角色?他们辛辛苦苦地刷积分,投入真金白银,最终得到了什么?很多人在Alpha积分体系里奋力刷分,亏钱换资格,最后却发现空投没抢到,打新没参与上,只是为平台的数据添了砖加瓦。用戶的价值,难道仅仅在于为平台贡献数据吗?他们的付出,是否能够得到应有的回报?如果用户仅仅被视为获取流量和数据的工具,那么这种关系注定是无法长久的。

还没有评论,来说两句吧...